2024/10/09 (WED)

【実施報告】第9回立教サイエンスカフェ「のぞいてみよう!VR未来研究所」を開催しました【SC教育・SCOLA SIP】

OBJECTIVE.

9月25日(水)、第9回立教サイエンスカフェ「のぞいてみよう!VR未来研究所」を、株式会社サンシャインシティが運営する、新たなまちのコミュニティ拠点「P-144」にて開催しました。

内山泰伸さん

9回目となる今回は、立教大学大学院 人工知能科学研究科 教授 内山泰伸さんをゲストにお招きしました。

内山さんは宇宙物理学者として高エネルギー天文学の研究を行ってきましたが、宇宙研究に人工知能を活用することを思い立ち、2020年の立教大学大学院人工知能科学研究科の創設を機に研究対象を高エネルギー天文学から人工知能にシフト。まだ先駆者が少ないVR技術に着目し、人工知能を応用したVRの研究をしています。また、学外では「株式会社ギャラクシーズ」を設立し、リアリティを追求したVRの社会実装に取り組んでいます。

内山さんは宇宙物理学者として高エネルギー天文学の研究を行ってきましたが、宇宙研究に人工知能を活用することを思い立ち、2020年の立教大学大学院人工知能科学研究科の創設を機に研究対象を高エネルギー天文学から人工知能にシフト。まだ先駆者が少ないVR技術に着目し、人工知能を応用したVRの研究をしています。また、学外では「株式会社ギャラクシーズ」を設立し、リアリティを追求したVRの社会実装に取り組んでいます。

第9回立教サイエンスカフェの開会です!

今回のサイエンスカフェのコンセプトは研究所。内山さんは所長に、参加者の方々は「新人研究員」となって「VRで実現する未来」についてチームごとに設定したテーマ(教育、エンタメ、恋愛、買い物、仕事、医療介護)に沿って研究レポートをレゴで作成しました。

企画、運営は立教大学 理学部 共通教育推進室(SCOLA)が行うサイエンスコミュニケーション実践教育プログラムSCOLA SIPの3期生「6次元の森」(加藤、鈴木、大日、多部田、中村、吉野)が主体となって行いました。

企画、運営は立教大学 理学部 共通教育推進室(SCOLA)が行うサイエンスコミュニケーション実践教育プログラムSCOLA SIPの3期生「6次元の森」(加藤、鈴木、大日、多部田、中村、吉野)が主体となって行いました。

内山所長からの話題提供

内山所長と聞き手の中村。参加者は所長のお話に皆興味津々

コンセプトの「VR未来研究所」とは、VRの未来について研究する研究所です。まずは所長の内山さんからVRとは何なのか、どのような技術なのか、6次元の森の中村が聞き手としてお話を伺いました。

VRとは、Virtual Realityの略で、仮想現実を指します。「VRの3大要素として、3次元の空間性、作り出された環境の中で自由に行動することができる実時間相互作用、作り出された環境の中に没入する自己投射性があります。」と内山さんは言います。

VRとは、Virtual Realityの略で、仮想現実を指します。「VRの3大要素として、3次元の空間性、作り出された環境の中で自由に行動することができる実時間相互作用、作り出された環境の中に没入する自己投射性があります。」と内山さんは言います。

トークにも熱が入ります

では、それぞれの要素はどのような技術で実現されているのでしょうか。

内山さんは「実時間相互作用と自己投射性は、人間の脳がアバターを自分自身の身体だと思いこむことができるという特性と、本人の身振り手振りをカメラで取得して3DアバターとシンクロさせるAIの技術によって実現しているのです。」と話します。

また、3次元の空間性については「リアルで美しい水の流れを表現できる世界最先端の物理シミュレーションやニューラルネットワークを活用して物体の表面の形状を表現する表面再構成AIによって実現しています。」とのこと。

最後に、VRは観光や医療、スポーツ、教育、買い物、ビジネス、エンタメなど幅広い社会・消費活動のプラットフォームとして期待されていると、VRの未来に触れながら話題提供は終了となりました。

内山さんは「実時間相互作用と自己投射性は、人間の脳がアバターを自分自身の身体だと思いこむことができるという特性と、本人の身振り手振りをカメラで取得して3DアバターとシンクロさせるAIの技術によって実現しているのです。」と話します。

また、3次元の空間性については「リアルで美しい水の流れを表現できる世界最先端の物理シミュレーションやニューラルネットワークを活用して物体の表面の形状を表現する表面再構成AIによって実現しています。」とのこと。

最後に、VRは観光や医療、スポーツ、教育、買い物、ビジネス、エンタメなど幅広い社会・消費活動のプラットフォームとして期待されていると、VRの未来に触れながら話題提供は終了となりました。

それぞれの研究テーマ

こちらのチームのテーマは教育

内山さんからのお話の次は、VR体験と研究レポート作成に向けて、参加者の皆さんは5チームに分かれ、与えられたテーマに沿ってワークをしていきます。

全体の研究テーマは「VRで実現する『未来の〇〇』」。各テーブルでのテーマは教育、エンタメ、恋愛、買い物、仕事、医療介護の6つ。全体の研究テーマ発表後には、各チーム内で自己紹介と各テーマに関連した最近の出来事について共有しました。

全体の研究テーマは「VRで実現する『未来の〇〇』」。各テーブルでのテーマは教育、エンタメ、恋愛、買い物、仕事、医療介護の6つ。全体の研究テーマ発表後には、各チーム内で自己紹介と各テーマに関連した最近の出来事について共有しました。

いざVR体験へ

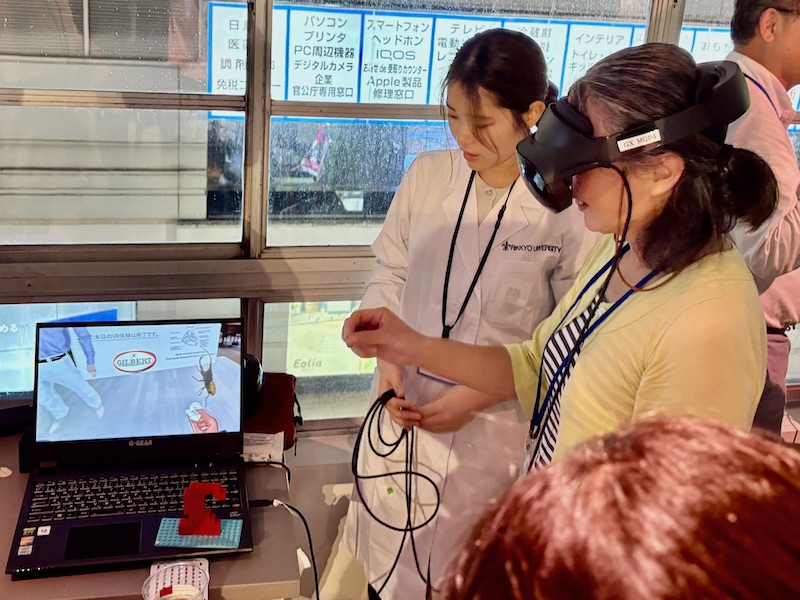

VR体験が初めての方も

テーマ発表と自己紹介が終わったら、VRを実際に体験していただきます。コンテンツは360°動画やVR Chatのほか、内山さんの株式会社ギャラクシーズで作成した虫やカエルが向かってくるコンテンツ、内山さんのアバターによる講義、火星の散策、タイムトラベルの6種類。チームのそれぞれが別のコンテンツを体験し、考えたことを持ち寄って研究レポートを作成します。

体験中は内山さんが各テーブルを巡り、体験を通して感じたことや疑問など、さまざまな話題について対話が行われました。

体験中は内山さんが各テーブルを巡り、体験を通して感じたことや疑問など、さまざまな話題について対話が行われました。

VR空間でチェスの駒を持ち上げています

VR体験者を側から見ることで、新たな発見も

体験を共有し、研究レポートを作成

内山所長のコメントから新たなアイデアへ

さて、無事体験も終わってチームに戻り、それぞれが体験してきた内容の共有へ。コンテンツの内容や感想、考えたこと、テーマとどのように関連させられそうかなど、それぞれが感じたことをチーム内で共有し、研究レポート作成に向けて議論します。

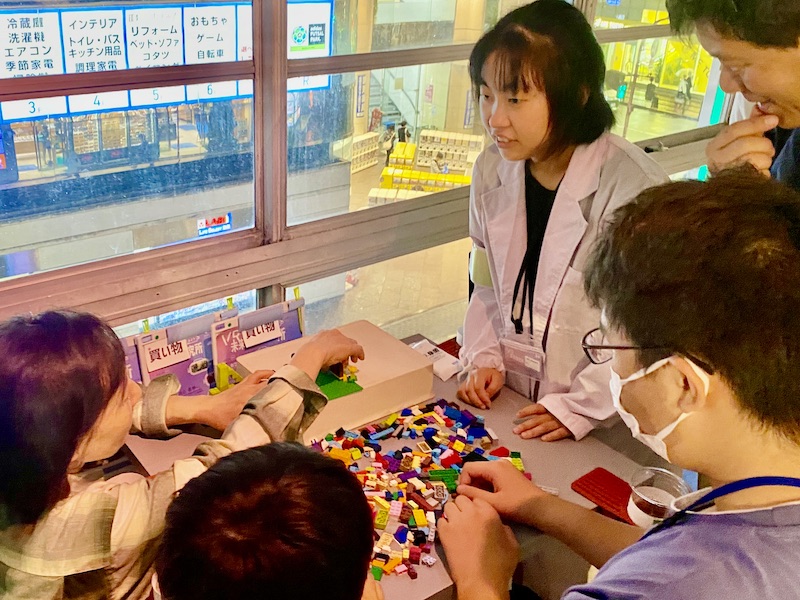

未来の買い物はどのように行われる?

研究レポートは、各チームのテーマについて、VRが浸透した未来社会における様子をレゴで作成して発表します。手を動かしながら、どんな未来が考えられるのか話し合って作成しました。

そして完成した研究レポートは?

こちらの研究レポートは「VRで実現する未来の医療介護」

いよいよチームごとに、研究レポートの発表です。どのような議論が行われたのか、感じたことや考えたことは何なのか、そして表現した未来について、各チームの作成したレゴをスクリーンにも投影・中継しつつ、発表を行いました。

参加者からはそれぞれ、「ボクシング」(エンタメ)、「異なる場所に居ても空間を共有できる」(恋愛)、「離れた場所にいても会議ができる」(仕事)、「物だけでなく体験を買うことができる」(買い物)、「病院にいながら好きな場所に行ける」(医療介護)、「VRを使用することで広い空間の中で様々な体験を通して学ぶことができる」(教育)といった面白いアイデアが出ました。内山さんからは各チームのアイデアに対する感想や、実現可能性についてコメントをもらいました。

「離れた場所にいても会議ができる」(仕事)については、瞬きや表情の変化などちょっとした動きを共有できるという点で会議ツールに代わる可能性がある、とコメント。「病院にいながら好きな場所に行ける」(医療介護)には、身体に制約がある状況でも行きたい場所に行けるという未来について、実際に使用した事例を交えながらコメントをもらいました。

参加者からはそれぞれ、「ボクシング」(エンタメ)、「異なる場所に居ても空間を共有できる」(恋愛)、「離れた場所にいても会議ができる」(仕事)、「物だけでなく体験を買うことができる」(買い物)、「病院にいながら好きな場所に行ける」(医療介護)、「VRを使用することで広い空間の中で様々な体験を通して学ぶことができる」(教育)といった面白いアイデアが出ました。内山さんからは各チームのアイデアに対する感想や、実現可能性についてコメントをもらいました。

「離れた場所にいても会議ができる」(仕事)については、瞬きや表情の変化などちょっとした動きを共有できるという点で会議ツールに代わる可能性がある、とコメント。「病院にいながら好きな場所に行ける」(医療介護)には、身体に制約がある状況でも行きたい場所に行けるという未来について、実際に使用した事例を交えながらコメントをもらいました。

みんな良い笑顔!

最後にまとめとして、内山さんから「VRを体験してその可能性についていち早く気づいていただいた皆さんに、これからもどういう使い方ができるのか、未来について考えて欲しい。」というメッセージをいただきました。

ご参加いただいた皆様に回答していただいたアンケートからは、VR体験や内山さんのお話が印象深く「VRのイメージが変わってより実用的なものだと感じるようになった。」というコメントが多くありました。

今回のカフェのタイトルは「VR未来研究所」。今日一日だけではなく、これからもVRの創生する未来について考える機会となれば……という想いを込めて、「参加者」の皆さんをあえて「新人研究員」と呼ばせていただきました。ご参加いただいた皆様、そしてご支援・ご協力いただいた皆様、誠にありがとうございました。

これから先もVRと未来の社会のために、当VR未来研究所でお待ちしております。

ご参加いただいた皆様に回答していただいたアンケートからは、VR体験や内山さんのお話が印象深く「VRのイメージが変わってより実用的なものだと感じるようになった。」というコメントが多くありました。

今回のカフェのタイトルは「VR未来研究所」。今日一日だけではなく、これからもVRの創生する未来について考える機会となれば……という想いを込めて、「参加者」の皆さんをあえて「新人研究員」と呼ばせていただきました。ご参加いただいた皆様、そしてご支援・ご協力いただいた皆様、誠にありがとうございました。

これから先もVRと未来の社会のために、当VR未来研究所でお待ちしております。

VR未来研究所のメンバー(内山所長、峰村技術顧問)

文:中村陽太(社会デザイン研究科 修士1年)

【企画・運営】

チーム:6次元の森

加藤珠莉、鈴木光、大日蒼、多部田雄大、中村陽太、吉野そら

(2024年度 SCOLA SIP3期生)

【企画・運営】

チーム:6次元の森

加藤珠莉、鈴木光、大日蒼、多部田雄大、中村陽太、吉野そら

(2024年度 SCOLA SIP3期生)