2024/12/11 (WED)

【実施報告】2024年度 豊島区立小学校教員向け研修会を開催しました【地域・研修】

OBJECTIVE.

共通教育推進室(SCOLA)では、豊島区・立教大学「教育連携」協定に基づき、豊島区小学校教育研究会理科部に継続的に参加しています。

そして2007年より、理科部の先生方向けに教員研修会を年1回実施してきました。

今年度は、子どものための科学イベント「おもしろサイエンスワールド2024」のコンテンツ体験と「子どものための哲学(philosophy for children:p4c)」の対話体験をしていただきました。

【表題】 豊島区小学校教育研究会理科部 教員研修会

【内容】 1部:おもしろサイエンスワールド2024「リガクゲート」コンテンツ体験

2部:「子どものための哲学(philosophy for children)」対話体験

【対象】 豊島区小学校教育研究会 理科部 教員

【日時】 2024年11月27日(水)14:00-16:00(13:30開場)

【場所】 立教大学池袋キャンパス

【参加者数】 22名

【スピーカー】高橋良子, 渡邉文(文学部教育研究コーディネーター)

1部:おもしろサイエンスワールド2024「リガクゲート」コンテンツ体験

イベントの概要説明中

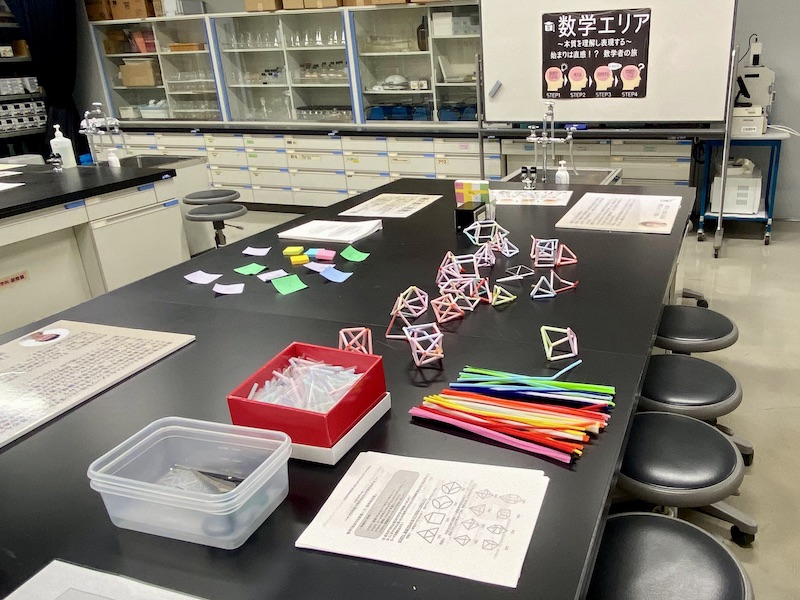

数学①:「始まりは直感!数学者の旅〜一筆書きに挑戦!〜」

数学②:「始まりは直感!数学者の旅〜植木算に挑戦!〜」

物理学:「知りたいことを知るために、見たいものを観るために」

化学:「ミクロな世界と不思議なメガネ」

生命理学;「生き物戦国時代」

数学エリア(机の左側は植木算、右側は一筆書き)

①一筆書きに挑戦!

内容:平面と立体で一筆書きのルールを自分でつくり作問する

必要物品:専用プリント(モール、ストロー)

監修:杉山健一 教授 (数学科)

②植木算に挑戦!

内容:1次元、2次元での植木算のルールに気づき、式を作り作問する

必要物品:専用プリント

監修:阿部拓郎 教授(数学科)

そして、第2部の哲学対話につながるようなこんな問いを投げかけました。

「直感てなに?」

直感で答えがわかる時ってある?それはどんな時?どうしてわかるんだろう。(この食材ならあの味つけが合う!とわかる、バスケのゴールにボールを入れるにはこの角度と速度!とわかる)

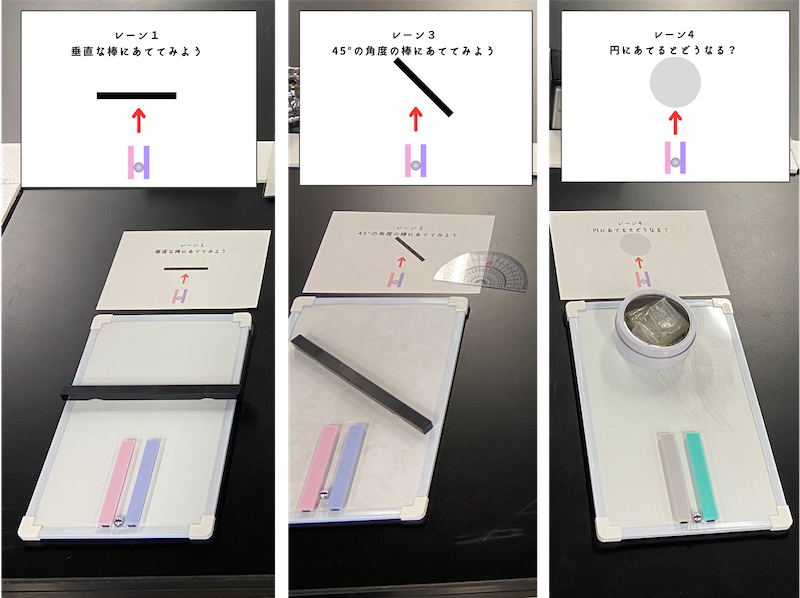

物理エリア(鉄球を当てた時の跳ね返りを観察するステップ)

内容:見えないモノを知るための測定の原理と研究の流れを体験する

必要物品:説明スライド、測定・実験セット一式、実験ノートプリント

監修:平山孝人 (物理学科教授)

そして、哲学対話につながる問いは・・・

「百聞は一見にしかず?」

見ることと複数の視覚以外の情報から観ること、どちらがより正しいのだろうか(正しいって何?)。

人間だから視覚優位?人間でも、視覚じゃない方がなんだかわかる〜って場合はあるだろうか?

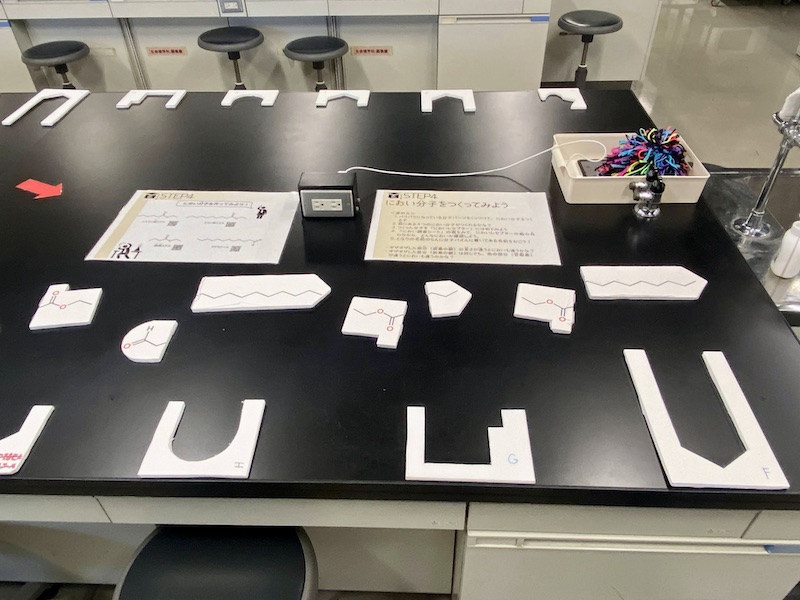

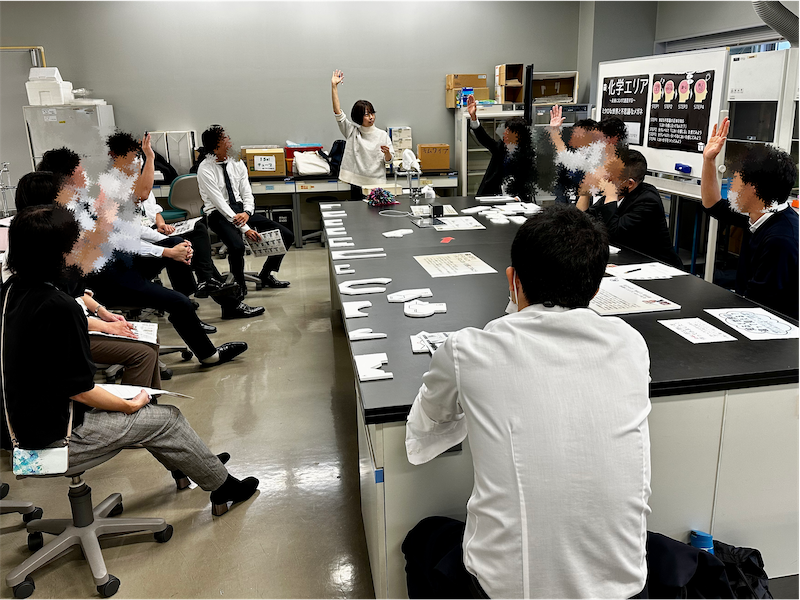

化学エリア(分子パズルを作ってレセプターにはまるか確かめるステップ)

内容:分子パズルを通じて、においを嗅ぎ分けるメカニズムや分子の形の違いによる性質の違いを体験する

必要物品:説明スライド、メントール結晶サンプル、分子模型、分子パズル一式、専用プリント

監修:山中正浩(化学科教授)

哲学対話につながる問いは・・・

「知ると世界は違って見える?」

植物の名前を知ると、いつもの道端に植物が生えていることに気づけるようになる!?

ではもしかして、言語が異なる人とは、同じ景色をみていても違うように世界が見えているのだろうか?

生命理学エリア(細菌カードゲームを体験中)

内容:「はたらく細胞」に登場する様々な細菌の生きる戦略を知り、ゲームを通じて生命の偶然性や戦略の多様性を体験し、生物そのものについて考える

必要物品:説明スライド、オリジナル細菌カードゲーム一式、メモ用紙

監修:塩見大輔(生命理学科教授)

哲学対話につながる問いは・・・

「あなたにとって生き物とは何?」

プラナリアを切断してできた個体の寿命ってどの時点から数えるの?切った瞬間?そもそも、生きていることの始まりと終わりはどの時点なんだろう?

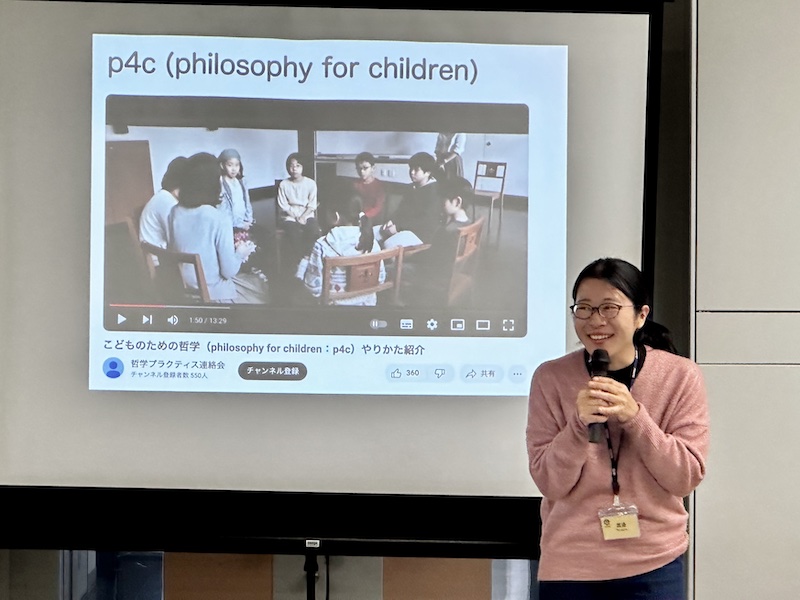

2部:「子どものための哲学(philosophy for children)」対話体験

これまでハワイ大学でp4cについて研究され、現在は文学部の教育研究コーディネーターである渡邉文さんをお迎えして、

まずは概要をご紹介いただきました。

近年の学校教育において、これからの社会を生き抜く力を育成するために「主体的・対話的で深い学び」の視点を授業に取り入れることが求められています。

p4cはまさに、この「主体的・対話的で深い学び」にぴったりなのです。

p4cにより育まれるのはこの4つが考えられるそうです。

1. よく聴く

2. よく考える

3. 自分の考えをふりかえる

4. 自分の考えを発展させる

コミュニティボールを持っている渡邉さんがお話しします

1. コミュニティボールを持っている人だけが話せる

2. まだ考え中の時はパスをしてもよい

3. 話を聴いてみたい人にボールを渡して招待してもよい

ルールを確認したら、さっそく11名ずつの2チームに分かれて丸くなり、いよいよ対話のスタートです。

まずはアイスブレイク!

ファシリテーターから次のお題が出されて、

・第1部の体験から、お気に入りコンテンツの紹介とそのコメント

・「おバカな赤ちゃんっているとおもう?」

コミュニティボールを隣へ隣へと回して、順番に発言をしていきました。

どの問いについて考えたいかを決めているところ

集めた後で、どの問いを考えたいかを投票して決めました。

そして、今回選ばれたテーマはそれぞれ次の2つでした。

「教員の世界ってブラック?」

「人間の五感の中で、感覚がさらに敏感になるとしたらどの感覚が良い?」

この対話にはゴールがあるわけではありません。

お互いにじっくり話を聴き合って、他の人の発言で自分の考えが変容したり、最初の問いを考えている中に新たに生まれた問いについてさらに話していく・・・というふうに、

時間いっぱい途切れることなく対話が続きました。

ちなみに、今回、選出されなかった問いの一部を掲載します。たくさんの考えてみたい問いが出されました。

・絶対に変わらないものって何?

・仕事って何のためにするの?

・先生って必要?AIじゃダメなの?

・学校生活での「正しい」って何?

・これからのICT教育ってどうやってやるの?

それから、それぞれのグループがどんな問いでどのような話をしたのかをお互いに共有し、最後に、渡邉さんからp4cの活用について等をまとめていただき、研修会は終了となりました。

今回のプログラムでは、立教大学理学部のコンテンツ「リガクゲート」の体験、そして「子どものための哲学(p4c)」の体験という2本立てでした。

小学校教育研究会理学部の先生方からいただいた「リガクゲート」のコンテンツへのフィードバックをもとに改良し、今後、夏のイベントに参加できなかった小中学生の子ども達にも体験いただけるようしていけたらと考えています。

また、p4cの実践にご興味を持っていただけましたら、多くの参考資料をご紹介することができます(ご相談ください!)。

そして、「リガクゲート」コンテンツもp4cも、小学校の授業や学活などで広く取り入れていただけると嬉しく思っています。